Entre 1689 y 1699 , Santa Clara era todavía el villorrio que respiraba el polvo que se levantaba como remolino en el cuadrilátero llamado plaza, la Plaza Mayor. De la plaza salían o llegaban las primeras calles que fueron el germen de la trama urbana que hoy conocemos. Alrededor de la plaza, todas las parcelas estaban mercedadas, y en ellas habían levantado vivienda los fundadores, todos remedianos. Al oeste de la plaza, el terreno quedó dividido en seis parcelas, con una peculiaridad en el terreno : un manantial brotaba entre las piedras, lo que trajo consigo que dos parcelas no colindaran, pues la fuente acuífera, mayormente en primavera, se convertía en un arroyuelo o cañada que vertía sus aguas quinientas varas al oeste en el arroyo de la Sabana (actual río Bélico). El arroyuelo en su curso atravesaba tierra sabanosa y en sus orillas, crecían además de malas hierbas, un mundo de flores. La separación entre esas dos parcelas se comenzó a llamar callejón, y no camino ni vereda, que también podría haber sido. Los poblanos, infantes y mayores, usaban el callejón y las márgenes de la cañada para llegar al río. Crecían flores en las márgenes, y habitaban patos, gallinas de guinea y gallinuelas. Pero lo más notable eran las flores, y el callejón se popularizó como de las Flores. Durante el siglo XVIII, el villorrio dio paso, con la extensión de las calles, al ensanche de la trama urbana. Con la evolución urbana entre 1700 y 1799, se consolidó el sentido de pueblo, y a uno y otro lado de la cañada, comenzaron a construirse viviendas en las parcelas. Las parcelas se dividieron, siguiendo el modelo colonial establecido por la Corona, trazado a eje y cordel, tomando como centro distintivo la plaza. La desecación del arroyuelo fue la consecuencia natural de la seca del manantial, que siguió siendo un hilo que no molestaba a los rivereños. Con el nacimiento del Condado, del otro lado del río, el callejón se extendió a ese lado, y fue poblándose hasta las inmediaciones del arroyuelo de la Botijuela (actual cañada de la Tenería). En el siglo XIX, ya había desaparecido la cañada, y se accedía al Condado por un paso de madera, que aparecía y desaparecía según las crecidas del Bélico. En el siglo XX, la construcción de la Carretera Central (CN N°1), por el declive del terreno y la obra ingeniera que se requería, no permitió que el callejón tuviera una trama unida por encima del río. Para entonces, en los albores de la República, el callejón de las Flores, desde su inicio en la plaza hasta su término en la calle Virtudes, había sido bautizado oficialmente como calle Padre Chao. ©cAc-2011

…un paseo en el tiempo, una mirada atrás para recordar calles y muros con sus tristezas y alegrías, los inicios polvorientos, la hora de los adoquines, del desorden, de las ingratitudes y de las esperanzas que se forjan escudriñando el viaje lento de una hoja flotando en las aguas del Bélico…

viernes, 20 de agosto de 2010

domingo, 23 de mayo de 2010

El timbeque,timba y munga (Hostal La Pérgola)

…tradición y modernidad se han unido para dar comienzo a un proyecto, que si no tropieza por el camino, va a dar frutos en cualquier estación. Me refiero al lanzamiento de la tertulia que tuvo como sede el Hostal La Pérgola, situado en el 61 de la calle Luis Estévez de la ciudad del Bélico. Pero, para hacernos una o varias ideas del Timbeque, volvamos atrás, a la época en que Santa Clara bullía de tertulias y gentes apasionadas, tal como existen hoy día también. El Timbeque se llamó a una de las tertulias de la ciudad, y precisamente aquella que se hacía en la propia calle de Luis Estévez. No por casualidad quizás, los promotores de esta nueva tertulia escogieron la vivienda de la familia Obregón y Rodríguez, propietaria del hostal situado en la misma. José Antonio Pascual, autor del libro “Peñas y Tertulias” trata los principales sitios de reunión de los pilongos en el siglo XIX. Los nombres, evocadores de una época, y alucinantes, por qué no?, me hacen pensar en la Santa Clara que intentaba sacudirse el polvo y salir adelante, cuando aún no había vestido su título de ciudad. En aquel entonces, las reuniones se hacían tanto en locales comerciales como en viviendas de los propios tertulianos, o de manera oficial como la del Liceo. En la tertulia del “Amparo” los asistentes se reunían alrededor de médicos y boticarios; “La Botica del Cristo” era conocida por su labor conspirativa y fervor anticolonial, y ni qué decir de aquellos que se reunían bajo el nombre de “Los Girondinos”. La tertulia llevada a cabo el martes pasado (18 de mayo) en La Pérgola es un proyecto novedoso del Registro Provincial de Bienes Culturales, que en el prospecto del programa hacía saber que “ha querido seguir la tradición de agrupar pequeños grupos de inquietos pilongos para afianzar temas culturales y de identidad local. El objetivo básico (…) será cohesionar un grupo de coleccionistas, desde los embrionarios y los novicios hasta los más experimentados, alrededor de las misiones del Centro Provincial de Patrimonio.” Las tertulias “se desarrollarán en las viviendas destinadas a hostales, para encausar a sus moradores por el camino de un coleccionismo menos indiscriminado y más integrador de los inmuebles con la ambientación decorativa, sin limitar, por supuesto, los gustos artísticos, las iniciativas e intereses particulares de los propietarios, evitando en lo posible tendencias seudo-artísticas que tiendan a subvalorar o desvirtuar las tradiciones cubanas en el amplio campo de la arquitectura doméstica y el interiorismo (…) Bueno, ustedes se preguntarán, cuál fue el programa de este primer Timbeque en el siglo XXI, y yo les comento que la tertulia contempló una exposición detallada de los valores arquitectónicos de la vivienda, sostenida por un vídeo mostrando todo el proceso de restauración de la misma, exposición hecha por la arquitecta Yiset Betancourt del CPP. La especialista del Museo de Artes Decorativas de SC (mi amiga Teresita!) tuvo a su cargo comentar el patrimonio inmobiliario que atesora la vivienda; la conocida artista villaclareña, Marta Anido regaló a los asistentes un rosario de anécdotas de la familia que construyera la vivienda y otro gran señor del movimiento cultural de la ciudad, Rolando Esperanza, entrañable amigo, fue diestro en contar interesantes crónicas sociales de la época asociada a la vivienda en cuestión. La convivialidad de la tertulia estuvo marcada por el brindis, pan con timba (dulce de guayaba y pan) y munga (bebida fresca que no es más que agua mezclada con azúcar prieto), respaldados por té y vino casero. El hostal La Pérgola, no lo conozco, como tampoco conozco la vivienda interiormente, pero su fachada siempre me ha llamado la atención por sus hermosas puertas ventanas protegidas por rejas de hierro forjado, con lucetas de opalina y carpintería francesa, decoradas con molduras donde sobresalen los seis medallones tipo camafeos incorporados en la fachada. La casa fue objeto de una remodelación en la primera década del XX, añadiéndosele el toque ecléctico en lo que fuera una vivienda de planta colonial, cuyos orígenes datan de la época en que Luis Estévez era la calle del Rosario. ©cAc

…tradición y modernidad se han unido para dar comienzo a un proyecto, que si no tropieza por el camino, va a dar frutos en cualquier estación. Me refiero al lanzamiento de la tertulia que tuvo como sede el Hostal La Pérgola, situado en el 61 de la calle Luis Estévez de la ciudad del Bélico. Pero, para hacernos una o varias ideas del Timbeque, volvamos atrás, a la época en que Santa Clara bullía de tertulias y gentes apasionadas, tal como existen hoy día también. El Timbeque se llamó a una de las tertulias de la ciudad, y precisamente aquella que se hacía en la propia calle de Luis Estévez. No por casualidad quizás, los promotores de esta nueva tertulia escogieron la vivienda de la familia Obregón y Rodríguez, propietaria del hostal situado en la misma. José Antonio Pascual, autor del libro “Peñas y Tertulias” trata los principales sitios de reunión de los pilongos en el siglo XIX. Los nombres, evocadores de una época, y alucinantes, por qué no?, me hacen pensar en la Santa Clara que intentaba sacudirse el polvo y salir adelante, cuando aún no había vestido su título de ciudad. En aquel entonces, las reuniones se hacían tanto en locales comerciales como en viviendas de los propios tertulianos, o de manera oficial como la del Liceo. En la tertulia del “Amparo” los asistentes se reunían alrededor de médicos y boticarios; “La Botica del Cristo” era conocida por su labor conspirativa y fervor anticolonial, y ni qué decir de aquellos que se reunían bajo el nombre de “Los Girondinos”. La tertulia llevada a cabo el martes pasado (18 de mayo) en La Pérgola es un proyecto novedoso del Registro Provincial de Bienes Culturales, que en el prospecto del programa hacía saber que “ha querido seguir la tradición de agrupar pequeños grupos de inquietos pilongos para afianzar temas culturales y de identidad local. El objetivo básico (…) será cohesionar un grupo de coleccionistas, desde los embrionarios y los novicios hasta los más experimentados, alrededor de las misiones del Centro Provincial de Patrimonio.” Las tertulias “se desarrollarán en las viviendas destinadas a hostales, para encausar a sus moradores por el camino de un coleccionismo menos indiscriminado y más integrador de los inmuebles con la ambientación decorativa, sin limitar, por supuesto, los gustos artísticos, las iniciativas e intereses particulares de los propietarios, evitando en lo posible tendencias seudo-artísticas que tiendan a subvalorar o desvirtuar las tradiciones cubanas en el amplio campo de la arquitectura doméstica y el interiorismo (…) Bueno, ustedes se preguntarán, cuál fue el programa de este primer Timbeque en el siglo XXI, y yo les comento que la tertulia contempló una exposición detallada de los valores arquitectónicos de la vivienda, sostenida por un vídeo mostrando todo el proceso de restauración de la misma, exposición hecha por la arquitecta Yiset Betancourt del CPP. La especialista del Museo de Artes Decorativas de SC (mi amiga Teresita!) tuvo a su cargo comentar el patrimonio inmobiliario que atesora la vivienda; la conocida artista villaclareña, Marta Anido regaló a los asistentes un rosario de anécdotas de la familia que construyera la vivienda y otro gran señor del movimiento cultural de la ciudad, Rolando Esperanza, entrañable amigo, fue diestro en contar interesantes crónicas sociales de la época asociada a la vivienda en cuestión. La convivialidad de la tertulia estuvo marcada por el brindis, pan con timba (dulce de guayaba y pan) y munga (bebida fresca que no es más que agua mezclada con azúcar prieto), respaldados por té y vino casero. El hostal La Pérgola, no lo conozco, como tampoco conozco la vivienda interiormente, pero su fachada siempre me ha llamado la atención por sus hermosas puertas ventanas protegidas por rejas de hierro forjado, con lucetas de opalina y carpintería francesa, decoradas con molduras donde sobresalen los seis medallones tipo camafeos incorporados en la fachada. La casa fue objeto de una remodelación en la primera década del XX, añadiéndosele el toque ecléctico en lo que fuera una vivienda de planta colonial, cuyos orígenes datan de la época en que Luis Estévez era la calle del Rosario. ©cAcmartes, 30 de marzo de 2010

Santa Clara 2010 Premio de Conservación y Restauración de Monumentos

Después de unos días de pausa, -por haraganería quizás, yo diría, por el placer de la pausa, y también para no atiborrarlos con mis escritos pilongos, me complace compartir el evento que recientemente tuvo lugar en la ciudad del Bélico, hace justamente diecinueve días, y que por abandono no traté antes, pero como “nunca es tarde si la dicha es buena”, tampoco es tarde para saludar el evento “Premio Conservación & Restauración de Monumentos Villaclara 2010”. Debo decir que este evento está coauspiciado por la UNAICC y el CPPC de la provincia villaclareña. La entrega de los premios tuvo lugar en la Sala Marta Abreu del recién restaurado teatro La Caridad, al principio de la tarde del 11 de marzo, con el acompañamiento del trío de cuerdas Álter Ego. Precisamente en el teatro, porque como diría Hilda Cárdenas en la apertura de la ceremonia, “nos damos cita en este singular edificio, Monumento insigne de la ciudad y su cultura. De altísimos valores, legado de nuestra patriota y benefactora Marta Abreu de Estévez, Monumento Nacional del entorno del parque Leoncio Vidal Caro, […].” El acto estuvo presidido por las autoridades provinciales y municipales, y entre ellas, dos personas a quienes saludo desde esta crónica, a la directora del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, Irina Gutiérrez; y a Jorge Jacinto Alba, presidente de la UNAICC en la provincia de Villaclara, como también saludo a dos figuras relevantes en la cultura, invitadas ellas, y me refiero a Marta Anido Gómez Lubián; y a la pintora Aida Ida Morales, quien fuera uno de los artistas que participaron en la restauración del teatro en 1988. El jurado encargado de determinar entre 8 nominaciones los premios de este VII evento estuvo presidido por la arquitecta Blanca Hernández Gibernau y como secretaria general, la arquitecta Yiset Betancourt Casanova, los miembros restantes, todos arquitectos, fueron, la doctora Gloria Esther Artze Delgado, Lilian Vilariño y el doctor Andrés Olivera, conocidos todos por su alto nivel profesional.

Después de unos días de pausa, -por haraganería quizás, yo diría, por el placer de la pausa, y también para no atiborrarlos con mis escritos pilongos, me complace compartir el evento que recientemente tuvo lugar en la ciudad del Bélico, hace justamente diecinueve días, y que por abandono no traté antes, pero como “nunca es tarde si la dicha es buena”, tampoco es tarde para saludar el evento “Premio Conservación & Restauración de Monumentos Villaclara 2010”. Debo decir que este evento está coauspiciado por la UNAICC y el CPPC de la provincia villaclareña. La entrega de los premios tuvo lugar en la Sala Marta Abreu del recién restaurado teatro La Caridad, al principio de la tarde del 11 de marzo, con el acompañamiento del trío de cuerdas Álter Ego. Precisamente en el teatro, porque como diría Hilda Cárdenas en la apertura de la ceremonia, “nos damos cita en este singular edificio, Monumento insigne de la ciudad y su cultura. De altísimos valores, legado de nuestra patriota y benefactora Marta Abreu de Estévez, Monumento Nacional del entorno del parque Leoncio Vidal Caro, […].” El acto estuvo presidido por las autoridades provinciales y municipales, y entre ellas, dos personas a quienes saludo desde esta crónica, a la directora del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, Irina Gutiérrez; y a Jorge Jacinto Alba, presidente de la UNAICC en la provincia de Villaclara, como también saludo a dos figuras relevantes en la cultura, invitadas ellas, y me refiero a Marta Anido Gómez Lubián; y a la pintora Aida Ida Morales, quien fuera uno de los artistas que participaron en la restauración del teatro en 1988. El jurado encargado de determinar entre 8 nominaciones los premios de este VII evento estuvo presidido por la arquitecta Blanca Hernández Gibernau y como secretaria general, la arquitecta Yiset Betancourt Casanova, los miembros restantes, todos arquitectos, fueron, la doctora Gloria Esther Artze Delgado, Lilian Vilariño y el doctor Andrés Olivera, conocidos todos por su alto nivel profesional.

Los resultados del certamen fueron:

Mención en categoría Conservación: Vivienda de la calle Máximo Gómez N° 20, Ranchuelo. [“Por constituir una construcción doméstica neoclásica de principios del siglo XX de exquisita factura. Su uso como vivienda ha sido invariable en el tiempo. Es loable el esfuerzo realizado por su propietario para mantener al máximo la originalidad y autenticidad de la misma pese a lo limitado de los recursos disponibles y el poco apoyo recibido por parte del municipio. La acción constante de mantenimiento, el esmero por su conservación y el uso original mantenido, son los elementos que han favorecido que llegue intacta hasta nuestros días. No ha requerido de acciones de reparación o rehabilitación, las que resultan, sin lugar a dudas, más costosas. Cabe resaltar el interés de su dueño por conservar los bienes muebles de valor heredados como parte de su patrimonio familiar. Se recomienda a la Delegación que nomina que contribuya a gestionar con las instituciones del municipio para que presten la debida atención y faciliten los mínimos recursos necesarios para mejorar su imagen y contribuir aún más a su conservación”, palabras de Blanca Hernández]

Premio en categoría Conservación: Casa de Las Seigle, actual restaurante “El Colonial”, Remedios. [“A la vivienda construida en 1863, que constituye un valioso exponente de la arquitectura proto-neoclásica de esta época, ubicada dentro de la zona de valor I de un Centro Histórico Urbano declarado Monumento Nacional. Su única intervención de restauración y rehabilitación está fechada entre 1949 y 1950, y mantuvo su uso doméstico hasta la década de 1970, año en que es adquirida y protegida por el estado; es posterior a 1990 que adquiere el uso actual. Durante este último tiempo el inmueble no sufre ningún tipo de transformación y el uso actual se adecua a su estructura original. Las sucesivas administraciones han tenido una consecuente labor de conservación y mantenimiento que han facilitado el buen estado general del inmueble y de sus detalles más auténticos. El Jurado reconoce la buena calidad de su presentación y defensa. Se recomienda a los propietarios del mismo recuperar algunos de los exponentes originales de su mobiliario que se conservan en el Museo Municipal e integrar a ellos el nuevo mobiliario de las salas principales de uso público”, palabras de Blanca Hernández]

1ra mención categoría Restauración: Tienda “El Billarista” (ver El Billarista, calle Marta Abreu N° 52 , El Billarista, a pie de obra (marzo del 2009) , La nueva cara del Billarista (enero 2010) ). [“La primera representa una intervención necesaria donde se recupera la morfología esquinera de un inmueble de altos valores que posee una amplia investigación histórica, logra recuperar sus valores ambientales para el contexto en que se presenta. Este edificio emblemático amenazado a desaparecer después de más de 30 años de encontrarse en estado de ruina, se recupera utilizando técnicas constructivas y materiales novedosos. El jurado recomienda a los explotadores del inmueble, en estrecha vinculación con los inversionistas, proyectistas y con la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos, establecer las regulaciones especiales para la conservación de lo recuperado”, palabras de Blanca Hernández.]

2da mención categoría Restauración: Hogar Materno de Remedios. [La segunda mención, es para una obra que constituye un valioso exponente de la arquitectura doméstica del siglo XIX, ubicada en un Centro Histórico Urbano declarado Monumento Nacional. Fue construida entre 1854 y 1855. Su singularidad está dada por la influencia que tiene de la vivienda matancera de esta época. A finales de 1990 deja de ser vivienda para convertirse en hogar materno. El alto grado de deterioro motiva su rehabilitación total como parte del programa integral de recuperación del Centro Histórico y su intervención se acomete entre el 2008 y el 2009, de total acuerdo con los principios de restauración, y su ejecución resulta de buena calidad”, palabras de Blanca Hernández.]

Premio categoría Restauración: Teatro “La Caridad”, Santa Clara (ver en www.casanovacarlos.blogspot.com los ocho artículos sobre el teatro). [A una obra con declaratoria de Monumento Nacional, otorgada por La Comisión Nacional de Monumentos en el año 1982, es insignia del patrimonio cultural de su ciudad. El éxito de la gestión de intervención transita, primeramente, por el reclamo de su comunidad, dado por el sentido de pertenencia, el reconocimiento de sus valores y su sensibilidad ante el noble gesto de donación de su benefactora y patriota, en el año 1885. Con precedente de intervención entre los años 1982-1988 asumidos por especialistas del CENCREM, con un equipo de trabajo de la provincia y ejecutados igualmente por la Empresa de Construcción y Mantenimiento del Poder Popular, tuvo un carácter de restauración científica. Por problemas de recursos, en las cubiertas, sistema hidrosanitario, tabloncillo de la platea, foso del escenario, camerinos, etc., solo pudieron ejecutarse acciones de conservación, siendo estas áreas las que en los últimos 18 años continuaron con el deterioro acelerado que provocó un fallo estructural y por ende la clausura del teatro, el 8 de mayo del 2006 . La actual intervención logró resolver los problemas antes descritos en una adecuada gestión y manejo, con la participación y apoyo esperado del gobierno del municipio y la provincia. El enfoque multidisciplinario ha posibilitado su ejecución bajo conceptos de rigor. Todos los criterios de intervención fueron fundamentados por una rigurosa investigación documental y arqueológica del monumento y el respeto por su autenticidad. Todas las acciones ejecutadas han sido debidamente documentadas en su expediente pasando a formar parte de la estratificación histórica como memoria para extender la vida útil del inmueble”, palabras de Blanca Hernández]

Cabe señalar que el jurado propuso a la Comisión provincial de Monumentos, la nominación de las obras premiadas al evento nacional de Conservación y Restauración 2010. Creo que, para quienes amamos y nos preocupamos por el patrimonio, no solamente de la ciudad del Bélico, también de todo el territorio provincial, nos satisface saber que hay muchas personas, a rango personal y por laboriosidad profesional, involucradas en el rescate y la conservación del patrimonio urbano que nos legaran nuestros antepasados recientes y menos recientes. E insisto en que, desde esta página croni-comentarista que de cuando en cuando desempolva recuerdos de la ciudad de Marta, se saluda a todas esas personas, y a las instituciones, sin que por ello cerremos los ojos ante otros abandonos y barbaridades que pasan en la ciudad de las hoy turbias aguas del Bélico y del Cubanicay. ©cAc

martes, 9 de febrero de 2010

Interior de casa (IX) Casona de San Pedro y Real

Esta vez, no pasaremos el portón de entrada. La visita se quedará en el sueño de una visita. El interior no nos será revelado, quizás en otra ocasión. No haré alusión a “quinta” como tipología de la casa. Más bien, una casona. Ese tipo de casa campestre medio urbana, medio rural, alejada del centro, rodeada de terrenos aún no parcelados, a proximidad de un arroyo, y a dos pasos de un río. Insertada en ese cuadro fue levantada la casa. Estamos en el punto donde se cruzan la calle Real y la de San Pedro. En la esquina suroeste, el frente bañado por el amanecer. Caserón de finales del XIX remozado a principios del XX. De hecho, una casa neocolonial, influenciada notablemente por las construcciones sudistas de los Estados Unidos. O una construcción sudista con influencia colonial cubana. Es probable que haya querido borrar la decrepitud tratando de darle colores y repellos a sus ladrillos desnudos. No es la primera vez que le hago fotos. Siempre de pasada. Ahora lo hago expresamente, y con cierto bochorno porque hacer fotos despierta el interés de las vecinas que descubren a alguien merodeando por allí con no se sabe qué intenciones. Pero tampoco tengo que justificarme, ni decirle que hago fotos mientras espero que a la vuelta de la esquina me arreglen la bicicleta. La propiedad está protegida por una verja que va del extremo izquierdo por San Pedro y voltea en Real hasta la mitad de la casa, luego sigue un muro, que impide toda visibilidad al interior.

La verja de hierro no lleva caprichos de forja, está sostenida por columnas ornamentadas por copas, -sólo falta una!, y dos de las columnas hacen de portón de entrada, justo frente a la puerta principal de la casa. Un ancho espacio cementado lleva al portal, que como toda la morada, es más alto que el nivel del terreno, y del de la calzada. El portal, la misma cobija de la casa, techo de tabloncillo y cubierta de tejas, rodeado por balaustres decorados sur elevados y cuatro columnas de hierro sosteniendo el frontispicio triangular. Justamente el portal es la pieza que le da carácter a la casa, de planta cuadrada, cuya cornisa con balaustres ya ha comenzado a desplomarse. Las paredes laterales de la casa tienen ocho ventanas también protegidas con rejas de hierro y al abrigo de la intemperie por sendos portales, yo diría, aleros, aunque de una talla excepcional, pues en lugar de columnas, se sostiene por brazos de hierro incorporados en los muros. Los elementos de forja que guarecen las puertas ventanas de la fachada y el vitral de la puerta de entrada son verdaderos bordados. Y nos queda por detallar el toque verde de la casona, lujuriante si lo comparamos con la quinta del Paseo de la Paz. Palmeras, adelfas, crotos, -ovalados y rizados, arecas, cucaracha morada, lenguas de vaca, -cebradas y de las fileteadas en amarillo, cactus, y hasta higos de Barbarie! Una profusión de colores que les ofrezco en imágenes. Podríamos hacer algo por ayudar en la conservación de casas como esta? Polemicemos para avanzar. ©cAc

sábado, 6 de febrero de 2010

La Ceibita, sitio histórico de Santa Clara

El tamarindo que se alza en el Parque del Carmen, abrazado por el monumento a las familias fundadoras de Santa Clara, representa el centro fundacional de la tricentenaria villa. Una cubanísima ceiba fue el árbol elegido por el Club Juan Bruno Zayas para señalar y no olvidar el lugar por donde los mambises entraron a Santa Clara el último día de aquel año que marcó el fin del colonialismo español en la Isla. Ese 31 de diciembre, el joven general del Ejército Libertador, José de Jesús Monteagudo, al mando de una división de fuerzas insurrectas, cortó la alambrada con la cual las fuerzas españolas intentaban proteger la ciudad. Terreno “sabanoso”, polvoriento y “amaniguado” aquel al oeste de la ciudad que viera entrar a los libertadores. Y “Libertadores” nombraron los villaclareños al camino viniendo de los arrabales del sur y que desembocaba en la prolongación de la calle Calvario, y que en dirección al centro fue bautizada como avenida de la Libertad, nombre que precedió al actual.

Una ceiba joven plantada en un redondel de tierra, destinada a crecer protegida por una reja de hierro de cuatro lados sostenida por cuatro columnas bajas. Así se mantuvo el sitio hasta su remozamiento en 1947, por iniciativa del entonces alcalde de Santa Clara, Juan Artiles López. Conviene anotar que en los primeros años de la República, y luego de la desaparición física de Marta Abreu, la calle Calvario fue rebautizada con el nombre de la patricia villaclareña y su prolongación al pasar el río, fue convertida en el tramo de la carretera Central hacia occidente. El modesto monumento quedó pegado por la banda sur a la carretera, y nada más razonable, -tratándose de una vía destinada a ser el camino principal y moderno de una punta a otra de la Isla, fue la iniciativa del alcalde Artiles de elevar el valor monumental del sitio. Se aprovechó entonces todo el redondel de tierra, construyéndosele un muro enchapado con piedras cortadas, a manera de cimiento, -ancho como para poder sentarse, y encima un muro más estrecho sobre el cual fue instalada una reja de hierro forjado, -muy parecida a la utilizada en la protección original, empalmada a siete columnas, dos de las cuales sirviendo de acceso al interior del monumento, provisto ésta vez de una verja de hierro, dando a la carretera Central. Originalmente no se le concibió iluminación utilizando lámparas, pero sí un asta suficientemente alto como para que la bandera cubana pudiera ondear sin trabas. En la acera al exterior del carrusel, fueron colocados bancos para descansar.

Una ceiba joven plantada en un redondel de tierra, destinada a crecer protegida por una reja de hierro de cuatro lados sostenida por cuatro columnas bajas. Así se mantuvo el sitio hasta su remozamiento en 1947, por iniciativa del entonces alcalde de Santa Clara, Juan Artiles López. Conviene anotar que en los primeros años de la República, y luego de la desaparición física de Marta Abreu, la calle Calvario fue rebautizada con el nombre de la patricia villaclareña y su prolongación al pasar el río, fue convertida en el tramo de la carretera Central hacia occidente. El modesto monumento quedó pegado por la banda sur a la carretera, y nada más razonable, -tratándose de una vía destinada a ser el camino principal y moderno de una punta a otra de la Isla, fue la iniciativa del alcalde Artiles de elevar el valor monumental del sitio. Se aprovechó entonces todo el redondel de tierra, construyéndosele un muro enchapado con piedras cortadas, a manera de cimiento, -ancho como para poder sentarse, y encima un muro más estrecho sobre el cual fue instalada una reja de hierro forjado, -muy parecida a la utilizada en la protección original, empalmada a siete columnas, dos de las cuales sirviendo de acceso al interior del monumento, provisto ésta vez de una verja de hierro, dando a la carretera Central. Originalmente no se le concibió iluminación utilizando lámparas, pero sí un asta suficientemente alto como para que la bandera cubana pudiera ondear sin trabas. En la acera al exterior del carrusel, fueron colocados bancos para descansar. Delante de la ceiba, y con vista a la carretera, fue colocado un segundo monumento, a la memoria del general José de Jesús Monteagudo, cuyo rostro esculpido en bronce es de la autoría de la reconocida artista cubana, Rita Longa. La talla está incorporada sobre un muro delgado en cuya base fueron colocadas, la tarja del monumento primitivo y aquella que marca la restauración hecha en 1947. El sitio de La Ceibita, que fuera un día suburbano, y más tarde paso obligado al atravesar la isla y por supuesto la ciudad, urbanizada en ese eje, se encuentra hoy situado en un lugar cuya trama vial ha sido transformada, aunque no tanto el paisaje urbano. Menos visible, y de cierta manera, más abandonado. Y no es que me aferre a detallar siempre problemáticas que tienen que ver con el patrimonio, es que si no se atienden, se convierten en un verdadero problema. La ceiba, estaba destinada a crecer, y creció hasta convertirse en el hermoso árbol que marca la ruta de los Libertadores. Evidentemente, los muros podían ser el blanco del progreso de las raíces, que en una ceiba son de talla importante. Una fisura es visible en la parte izquierda del muro en sus dos niveles. El asta para la bandera, desapareció, como desaparecieron los bancos. En una época no lejana fueron incorporados faroles colgados de brazos incorporados a los cinco muros que sostienen las rejas. La verja de entrada en hierro no tiene seguridad, -un candado es suficiente, y le falta un elemento inferior. No creo que se haya hecho un estudio a profundidad de la iluminación adecuada para un sitio en el que prevalece lo natural, y donde no era necesario incorporar mobiliario. Si observamos bien, hoy día no queda un solo farol colgado, y los brazos no son más que un elemento que afea al monumento. Si observamos además, el estado de limpieza del sitio, y me refiero al interior de los muros, nos percatamos que existe abandono, en gran medida por la falta de civismo ciudadano. Mucha gente confunde un lugar histórico con espacio para botar basura. Siendo la ceiba un árbol esencial en los rituales del panteón Yoruba, se puede encontrar a los pies de nuestro árbol en cuestión, ofrendas y atributos de la santería. No es basura evidentemente, pero tratándose de un sitio público y normalmente cerrado, no debería ser utilizado para depositar esas ofrendas. En resumen, hay un abandono que puede ser solucionado, emplazando a esas personas a llenarse de civismo ciudadano y respeto a si mismo; y aquel que puede desaparecer con el mantenimiento y la conservación periódica. Les dejo mapas y fotos como sostén visual del texto. ©cAc-2010

Delante de la ceiba, y con vista a la carretera, fue colocado un segundo monumento, a la memoria del general José de Jesús Monteagudo, cuyo rostro esculpido en bronce es de la autoría de la reconocida artista cubana, Rita Longa. La talla está incorporada sobre un muro delgado en cuya base fueron colocadas, la tarja del monumento primitivo y aquella que marca la restauración hecha en 1947. El sitio de La Ceibita, que fuera un día suburbano, y más tarde paso obligado al atravesar la isla y por supuesto la ciudad, urbanizada en ese eje, se encuentra hoy situado en un lugar cuya trama vial ha sido transformada, aunque no tanto el paisaje urbano. Menos visible, y de cierta manera, más abandonado. Y no es que me aferre a detallar siempre problemáticas que tienen que ver con el patrimonio, es que si no se atienden, se convierten en un verdadero problema. La ceiba, estaba destinada a crecer, y creció hasta convertirse en el hermoso árbol que marca la ruta de los Libertadores. Evidentemente, los muros podían ser el blanco del progreso de las raíces, que en una ceiba son de talla importante. Una fisura es visible en la parte izquierda del muro en sus dos niveles. El asta para la bandera, desapareció, como desaparecieron los bancos. En una época no lejana fueron incorporados faroles colgados de brazos incorporados a los cinco muros que sostienen las rejas. La verja de entrada en hierro no tiene seguridad, -un candado es suficiente, y le falta un elemento inferior. No creo que se haya hecho un estudio a profundidad de la iluminación adecuada para un sitio en el que prevalece lo natural, y donde no era necesario incorporar mobiliario. Si observamos bien, hoy día no queda un solo farol colgado, y los brazos no son más que un elemento que afea al monumento. Si observamos además, el estado de limpieza del sitio, y me refiero al interior de los muros, nos percatamos que existe abandono, en gran medida por la falta de civismo ciudadano. Mucha gente confunde un lugar histórico con espacio para botar basura. Siendo la ceiba un árbol esencial en los rituales del panteón Yoruba, se puede encontrar a los pies de nuestro árbol en cuestión, ofrendas y atributos de la santería. No es basura evidentemente, pero tratándose de un sitio público y normalmente cerrado, no debería ser utilizado para depositar esas ofrendas. En resumen, hay un abandono que puede ser solucionado, emplazando a esas personas a llenarse de civismo ciudadano y respeto a si mismo; y aquel que puede desaparecer con el mantenimiento y la conservación periódica. Les dejo mapas y fotos como sostén visual del texto. ©cAc-2010viernes, 5 de febrero de 2010

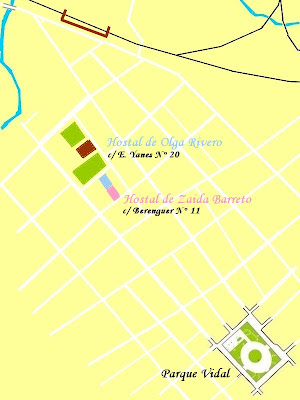

Hostal de Olga Rivero

El barrio que rodea La iglesia de Nuestra Señora del Carmen, nació hacia 1713 en los predios de la loma de Francisco Alejo, y por entonces lo llamaban Barrio-nuevo. Casi trescientos años han pasado. El barrio, ahora llamado del Carmen, guarda ese aire de pueblito levantado a los pies de la primitiva ermita, y sus casas, transformadas y renovadas con el cursar de los años, le imprimen un sello de autenticidad, a diferencia de otros barrios de Santa Clara. A mí, particularmente, el barrio me transporta a épocas pasadas, y cuando visito la ciudad de Marta, -mi ciudad-, no es raro que camine hasta el parque, y me siente a la sombra de sus árboles. Tardes apacibles, y domingos matinales con repique de campanas. Noches de tertulias, porque la loma prodiga frescor a los lugareños. A un costado de la iglesia, en la cortísima calle Evangelista Yanes, una casa llama la atención por su fachada azul y el realce carmelita dado a sus balaustres y ornamentos, y las blanquísimas ventanas, extra anchas, con sus persianas francesas protegidas por rejas de hierro. La casa es el número 20 de la calle, y ningún cartel rompe su encanto anunciando que está presta a recibir huéspedes. En efecto, la vivienda, y lo confirma el discreto logo adosado en su enorme puerta principal, es el Hostal de Olga Rivero.

Una visita a la casa, motiva para quedarse en Santa Clara. Para los amantes del gesto caluroso y la sonrisa amable, no hay mejor refugio que esa casa neocolonial con excelentes prestaciones. Un patio interior que desborda de verde y trinos, hace las delicias de una siesta reparadora, aún más si el reposo tuvo una hamaca como cama. Los orígenes de la casa se remontan a mediados del XVIII, y como buena parte de las viviendas de la ciudad, fueron ejecutándosele renovaciones a medida que el progreso y las necesidades familiares lo exigían. El salto de casa colonial a neocolonial lo dio en la primera mitad del siglo pasado, cuando la fachada se irguió ocultando el puntal alto de sus habitaciones con vista a la calle e incorporó frisos y molduras que destacan la división de las tres primeras piezas. Primeramente el zaguán, por el cual se accede al salón, a la derecha, y a la saleta, por una trabajada puerta en hierro forjado. También desde el zaguán, una escalera lleva a la planta superior y a la terraza, desde donde el campanario de la iglesia, veteado al final de la tarde por el sol en escapada, y la tranquilidad que emana el parque visto desde lo alto, doblan el confort de la vivienda. Las habitaciones interiores conservan su techo de tabloncillo y todas, los hermosos pisos de mosaicos importados de Europa y Turquía en los primeros años republicanos. El Hostal de Olga Rivero presta todos los servicios necesarios para una estancia sin preocupaciones, y cosa poco común, en la oferta hostelera de la villa, el hostal se comunica por un pasaje interior, al Hostal de Zaida Barreto - Santa Clara, lo que permite un espacio común y más amplio cuando los huéspedes quieren mantenerse en cercanía. Dos casas, dos hostales, un mismo estilo, en un barrio que lleva el sello de la historia urbana de Santa Clara, con su tamarindo, protector de aquellos remedianos que se detuvieron en su fronda para decir la misa fundacional. ©cAc

martes, 2 de febrero de 2010

Interior de casa (VIII) Quinta del Paseo de la Paz

De vez en cuando, si pasaba delante, y llevaba conmigo le cámara, intentaba hacer alguna foto. Otras, pasaba por la acera del frente, la miraba intentando descubrirla como cuando se descubre una hoja de almanaque amarillenta haciendo de marca libros, y sentía la misma sensación que aquella vez cuando entré de la mano de mi padre. Entonces entramos por la verja de entrada principal. Del jardín se escapaba un tufillo a hierbabuena y había brujitas primaverales por todas partes. Yo me quedé mirando un nido de gorriones anidando en un alero del portal y vi a mi padre con una taza de café en la mano. Comenzaba la década del 70’. La quinta entonces estaba en mejor estado y alguien se ocupaba del jardín… He vuelto a pisar los mosaicos hermosos de la quinta, con otros ojos y menos sensaciones.

Llamé desde la calle y de la puerta de la casa a la derecha salió una cabeza blanca y despeinada y me dijo que por ahí nadie me iba a abrir, que fuera por el fondo. Para entrar por el fondo hay que ir a Misioneros y empujar una puerta de hierro herrumbrosa, que alguna vez estuvo pintada de amarilla. Me indicaron una puerta y no llegué a tocar, pues iba a salir alguien. Me presenté, y fui directamente al grano, les dije quién era y lo que me llevaba allí. Gente muy pobre, muy amables, muy educados. Me dejaron deambular por la casa, hacer fotos, todas las que quisiera, y tan abiertos que me cohibía cada vez que iba a apretar el obturador de la cámara. Al café, mezclado, cubanísimo, no pude negarme, y les prometí volver, y mostrarles que la casa aparece en mi tesis sobre la vivienda urbana en Cuba. La casa, que fue una quinta construida a finales del XIX, es de las pocas de su tipo en pie al interior de la ciudad. Fue levantada en el camino que llevaba hacia el Escambray, cuando el sector comenzaba a urbanizarse. Como ella existieron numerosas quintas, de diferente factura. Todavía pueden verse portales de esa época, a medida que se avanza por el paseo en dirección al sur. Una de las quintas más hermosas fue la conocida como “quinta de Dieguito”, de la que no queda absolutamente nada, pero esa historia tendrá su momento en este blog.

La que nos retiene, el 117 del Paseo de la Paz, resiste a los embates del tiempo y del abandono, por falta de recursos. El deterioro se ve a simple vista, un deterioro que pudiera detenerse si pensáramos en el valor que representa para el patrimonio urbano. Una casa quinta que cuando desaparezca, se llevará con ella un pedazo de historia urbana, de aquellos tiempos en que la ciudad crecía, y salía más allá del término de sus calles tradicionales. La casa está construida por encima del nivel de la calzada, y se accede por modestos escalones que terminan en el portal, que como la casa, viste sus pisos de hermosos mosaicos. Rampa y baranda de hierro forjado, con pasamanos de madera, las columnas originales con trabajos de carpintería, otras han sido remplazadas por tubos de hierro que se encargan de evitar el desplome. El maderaje del techo del portal, todavía con la pintura amarilla de época. Muros de mampostería y madera, ventanas y puertas-ventanas austeras, con ventanillas incorporadas y bonitos enrejados con reposabrazos incorporados. Techos altos de tabloncillo sobre viguetas finas y la parte delantera de la casa con un falso techo, también de tabloncillo machihembrado. El techado exterior, de tejas criollas. Confiemos en la misericordia del tiempo para con la casa, y esperemos que la quinta recupere el esplendor de sus mejores días! ©cAc

lunes, 1 de febrero de 2010

Interior de casa (VII) Marta Abreu N° 122

.jpg)

.JPG) Me complace presentarles una de las vidrieras interiores mejor conservadas de Santa Clara, y que además, si bien sigue el modelo de lucetas rectangulares incorporadas en la parte superior de un ventanal divisorio entre saleta, pasillo y patio, éstas fueron incorporadas sobre un trabajo de madera, que además de separar, permite la ventilación. Evidentemente, pude notar cambios. La vidriera estaba compuesta de tres lados, que formaban una cerca vidriada alrededor del patio como respiro de la casa. La parte dando a la estancia del fondo, que fue el comedor, desapareció al utilizarse para otra función (una oficina?). Fue construida una pared y se le incorporaron dos ventanas de persianas. El número 122 de la actual calle de Marta Abreu, -tal como su vecino de la derecha, ocupa una casa neocolonial, que fuera reconstruida al final del siglo XIX y luego incorporó los detalles de su aspecto actual en los albores del XX. La fachada, con ornamentos decorativos propios de la época en que la calle Calvario cambiaba su imagen, se compone de una puerta de entrada y tres grandes ventanas con lucetas superiores y persianas a la francesa, las tres, protegidas por hermosas rejas-ventanas cuyas hojas abrían hacia el interior. El inmueble debe haber sufrido una división, pues la reja de la tercera ventana hacia la izquierda fue, siguiendo el espacio como abertura, cortada para permitir una entrada a la casa por ella. También en la fachada se observa enel extremo izquierdo, una abertura protegida por una reja de cabilla, que debe haber sido la plaza donde estuvo instalado un equipo de aire acondicionado. Zaguán con alta puerta de arcada como acceso a la saleta, con hermoso enrejado en hierro trabajado en su parte superior. En la pared izquierda del zaguán, una puerta enrejada nos hace visible el salón de recibo, al que también se accede desde la saleta. Los cuatro dormitorios y el cuarto de baño, corridos, ocupan el ala izquierda de la casa, y puede pasarse de una a otra habitación sin necesidad de salir al pasillo exterior, al que se sale desde la saleta y desemboca en el comedor-cocina. El ventanal con lucetas da luz y frescor a la saleta y al comedor. Los pisos de las piezas hacen parte del abanico de formas y colores que pueden verse en las casas de Santa Clara, toda la casa está cobijada con tejas criollas, sobre una sólida carpintería de vigas y viguetas trabajadas en sus extremos, y el área que ocupan el zaguán, la sala y la saleta, está ornamentada por un falso techo con diminutas molduras cuadradas. Las fotos fueron tomadas un domingo después del mediodía. Yo pasaba por casualidad, y la puerta abierta me hizo ver el rojo sangre de los vidrios. Entré. Una muchacha cumplía su “guardia obrera” detrás de un buró “de recepción” instalado en la saleta pero mirando hacia la calle. Le expliqué que me interesaban las casas de la ciudad, y que me gustaría fotografiar las lucetas. Las ventanas y nada más, -me dijo, y en eso vino del fondo del inmueble, su esposo que la acompañaba. Algo es algo, -me dije, y traté de llevarme una idea del caserón, para hacer el croquis que les presento, pero cuya imaginación es bastante cercana a la planta real. La casa de la derecha, el N° 120, es similar a la que nos retiene. ©cAc

Me complace presentarles una de las vidrieras interiores mejor conservadas de Santa Clara, y que además, si bien sigue el modelo de lucetas rectangulares incorporadas en la parte superior de un ventanal divisorio entre saleta, pasillo y patio, éstas fueron incorporadas sobre un trabajo de madera, que además de separar, permite la ventilación. Evidentemente, pude notar cambios. La vidriera estaba compuesta de tres lados, que formaban una cerca vidriada alrededor del patio como respiro de la casa. La parte dando a la estancia del fondo, que fue el comedor, desapareció al utilizarse para otra función (una oficina?). Fue construida una pared y se le incorporaron dos ventanas de persianas. El número 122 de la actual calle de Marta Abreu, -tal como su vecino de la derecha, ocupa una casa neocolonial, que fuera reconstruida al final del siglo XIX y luego incorporó los detalles de su aspecto actual en los albores del XX. La fachada, con ornamentos decorativos propios de la época en que la calle Calvario cambiaba su imagen, se compone de una puerta de entrada y tres grandes ventanas con lucetas superiores y persianas a la francesa, las tres, protegidas por hermosas rejas-ventanas cuyas hojas abrían hacia el interior. El inmueble debe haber sufrido una división, pues la reja de la tercera ventana hacia la izquierda fue, siguiendo el espacio como abertura, cortada para permitir una entrada a la casa por ella. También en la fachada se observa enel extremo izquierdo, una abertura protegida por una reja de cabilla, que debe haber sido la plaza donde estuvo instalado un equipo de aire acondicionado. Zaguán con alta puerta de arcada como acceso a la saleta, con hermoso enrejado en hierro trabajado en su parte superior. En la pared izquierda del zaguán, una puerta enrejada nos hace visible el salón de recibo, al que también se accede desde la saleta. Los cuatro dormitorios y el cuarto de baño, corridos, ocupan el ala izquierda de la casa, y puede pasarse de una a otra habitación sin necesidad de salir al pasillo exterior, al que se sale desde la saleta y desemboca en el comedor-cocina. El ventanal con lucetas da luz y frescor a la saleta y al comedor. Los pisos de las piezas hacen parte del abanico de formas y colores que pueden verse en las casas de Santa Clara, toda la casa está cobijada con tejas criollas, sobre una sólida carpintería de vigas y viguetas trabajadas en sus extremos, y el área que ocupan el zaguán, la sala y la saleta, está ornamentada por un falso techo con diminutas molduras cuadradas. Las fotos fueron tomadas un domingo después del mediodía. Yo pasaba por casualidad, y la puerta abierta me hizo ver el rojo sangre de los vidrios. Entré. Una muchacha cumplía su “guardia obrera” detrás de un buró “de recepción” instalado en la saleta pero mirando hacia la calle. Le expliqué que me interesaban las casas de la ciudad, y que me gustaría fotografiar las lucetas. Las ventanas y nada más, -me dijo, y en eso vino del fondo del inmueble, su esposo que la acompañaba. Algo es algo, -me dije, y traté de llevarme una idea del caserón, para hacer el croquis que les presento, pero cuya imaginación es bastante cercana a la planta real. La casa de la derecha, el N° 120, es similar a la que nos retiene. ©cAcsábado, 30 de enero de 2010

Apuntes que tienen que ver con la ciudad del Bélico

Desde que apareciera en marzo del 2008 este blog, estuvo destinado a apuntes, crónicas del mundo que vivimos, relatos de viajes y toda suerte de comentarios. Creo que ha intentado ser fiel a esa divisa, y como un minero, no ha cesado en la prospección, tratando de encontrar la vena que lo mantenga. Casi desde el comienzo, hubo un pensamiento para recordar a la ciudad de Marta, villaclareña noble y mujer perseverante dotada de un aguzado sentido de la filantropía y el patriotismo, que es recordar la Santa Clara de nuestros padres y abuelos, y de nosotros mismos, villaclareños, menos nobles y menos perseverantes, y que por ello no perdemos la condición de pilongos. Y poco a poco, la ciudad se ha ido construyendo al interior de esta página, para deleite de quien la describe y para que no se diluya la memoria en el tiempo, en el polvo de un muro caído, o en el recuerdo de los que se van, al alba antes de que el sol juegue a evaporar el rocío, o al final de una tarde soleada. Tímidos, sorpresivos, halagüeños o acertadísimos, los comentarios no han faltado, y hasta han envalentonado el seguir descubriendo nuevas facetas, medio ocultas, desconocidas o conocidas a viva voz. Santa Clara lo agradece, y hasta nos guiña un ojo mientras la vestimos y desvestimos, sentados sobre un tubo roto desaguando intimidades en una orilla del Bélico. Y por qué escribo esto?, -me pregunto, y como los fieles locos de la ciudad, me monto en el carril de a lo que iba, eso es, algo a propósito de Santa Clara…

De un tiempo acá, hemos ido tratando la evolución de diferentes sitios de la ciudad, caros a su patrimonio urbano. Sin embargo, los apuntes, a veces crónicas, si bien han respetado determinados marcos teóricos, no siempre han seguido una cronología histórica de la evolución urbana. En lo adelante, trataré de precisar y conciliar, el cursar evolutivo con el discursar teórico, con el objetivo de presentar trabajos más sólidos, y que evidentemente, quedarán abiertos a la interpretación de quienes los lean, e igualmente abiertos a todos los comentarios que permitan elucidar fechas, sitios, personajes y figuras históricas locales, y que nos posibiliten un mejor conocimiento de la ciudad. La utilización de mapas generales así como mapas detallados de la provincia, de la ciudad y de su trama urbana, son una condición necesaria en el estudio evolutivo de Santa Clara. Muchos de ellos son el fruto de análisis y valoraciones, que sólo atañen a mi visión personal al momento de interpretar un plano, un mapa o una imagen. Es decir, como yo la veo, y como imagino que fue. Por los errores, siempre habrá un creyón para subsanarlos…., y les prometo que hay ciudad del Bélico para rato! ©cAc

sábado, 9 de enero de 2010

Santa Clara y sus blasones

Los cubanos todos, vivamos en la isla o vivamos allende los mares, tenemos un himno, un escudo y una bandera, como el resto de los mortales de la constelación de países. Y hasta tenemos, -por filiación y otras especificidades-, un segundo himno, y otra bandera. Los tres símbolos principales representan la isla en que nacimos, ya sea en una Exposición Universal, en un Mundial de pelota o en los Juegos Olímpicos. Himno y bandera ocupan la supremacía en estos eventos. El escudo, tiene otra magia, otras funciones, es un sello de identidad nacional, no de nacionalismo. Igual sucede con los símbolos de una provincia o de una ciudad, caracterizadores de la identidad regional, y no por puro regionalismo. Y precisamente, quiero referirme en este primer post del 2010, a la heráldica villaclareña.

No sería este post comprensible, si no dejáramos establecido, -para aquellos que no los conocieran-, ciertos datos que nos proporcionarían un soporte histórico social. De ahí que recordemos que Santa Clara fue fundada en 1689, por un grupo de familias, de profundas convicciones religiosas, que buscaban un lugar donde radicarse en paz, en pos de cierta prosperidad. Que esa fundación fue llevada a cabo en una isla descubierta 197 años antes, conquistada, colonizada, y poblada por europeos, que poco a poco fueron haciendo “patria” en ella. Patrias chicas, porque la grande todavía no había sido puesta en el corazón de los que -sin preguntárselo seguramente, la construían. Un grupo de vecinos remedianos se encomendó a Santa Clara, y fundaron a la gloria de la patrona, el villorrio que indistintamente se llamó Gloriosa Santa Clara, Cayo Nuevo, Villa Nueva de Santa Clara del Cayo, Pueblo Nuevo de Antón Díaz y tal como se llama en la actualidad, simplemente Santa Clara. Sin embargo, la región indígena denominada Cubanacán, que era un vasto espacio geográfico en el centro de la isla, fue dividiéndose en jurisdicciones, y aquella que fuera Remedios se convirtió en la jurisdicción de Santa Clara, también conocida como Villa Clara. Provincia, Tenencia, Gobernación, siempre del lado de Occidente aunque manteniendo su centralidad. En la región central de la isla estaban asentadas dos (Trinidad y Sancti Spíritus) de las siete primeras villas fundadas entre 1511 y 1515. Luego nació San Juan de los Remedios, que dio lugar a Santa Clara, y así sucesivamente, durante los siglos XVIII y XIX. La región central, abundante en poblaciones, comenzó a ser nombrada la región de las villas, sin embargo, la provincia se denominaba “de Santa Clara”, nombre que mantuvo hasta 1940, y desde entonces fue oficializada como Provincia de Las Villas, una de las seis provincias del país. Con el cursar del tiempo y la historia más reciente, Las Villas fue perdiendo parte de su territorio. Primeramente perdería toda la península de Zapata, -anexada a Matanzas, que ganaría salida hacia los mares del sur-, y luego en 1976, con una nueva división político-administrativa, se desgajaría en tres provincias (Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara). Con la división, Villa Clara se conformó de trece municipios, siendo Santa Clara, cabeza de municipio y capital provincial. Con esta división, Sancti Spíritus ganó salida hacia el Atlántico por la costa norte, y Villa Clara fue decapitada del territorio que la avecinaba con Camagüey, y cuya frontera natural era el río Jatibonico.

No sería este post comprensible, si no dejáramos establecido, -para aquellos que no los conocieran-, ciertos datos que nos proporcionarían un soporte histórico social. De ahí que recordemos que Santa Clara fue fundada en 1689, por un grupo de familias, de profundas convicciones religiosas, que buscaban un lugar donde radicarse en paz, en pos de cierta prosperidad. Que esa fundación fue llevada a cabo en una isla descubierta 197 años antes, conquistada, colonizada, y poblada por europeos, que poco a poco fueron haciendo “patria” en ella. Patrias chicas, porque la grande todavía no había sido puesta en el corazón de los que -sin preguntárselo seguramente, la construían. Un grupo de vecinos remedianos se encomendó a Santa Clara, y fundaron a la gloria de la patrona, el villorrio que indistintamente se llamó Gloriosa Santa Clara, Cayo Nuevo, Villa Nueva de Santa Clara del Cayo, Pueblo Nuevo de Antón Díaz y tal como se llama en la actualidad, simplemente Santa Clara. Sin embargo, la región indígena denominada Cubanacán, que era un vasto espacio geográfico en el centro de la isla, fue dividiéndose en jurisdicciones, y aquella que fuera Remedios se convirtió en la jurisdicción de Santa Clara, también conocida como Villa Clara. Provincia, Tenencia, Gobernación, siempre del lado de Occidente aunque manteniendo su centralidad. En la región central de la isla estaban asentadas dos (Trinidad y Sancti Spíritus) de las siete primeras villas fundadas entre 1511 y 1515. Luego nació San Juan de los Remedios, que dio lugar a Santa Clara, y así sucesivamente, durante los siglos XVIII y XIX. La región central, abundante en poblaciones, comenzó a ser nombrada la región de las villas, sin embargo, la provincia se denominaba “de Santa Clara”, nombre que mantuvo hasta 1940, y desde entonces fue oficializada como Provincia de Las Villas, una de las seis provincias del país. Con el cursar del tiempo y la historia más reciente, Las Villas fue perdiendo parte de su territorio. Primeramente perdería toda la península de Zapata, -anexada a Matanzas, que ganaría salida hacia los mares del sur-, y luego en 1976, con una nueva división político-administrativa, se desgajaría en tres provincias (Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara). Con la división, Villa Clara se conformó de trece municipios, siendo Santa Clara, cabeza de municipio y capital provincial. Con esta división, Sancti Spíritus ganó salida hacia el Atlántico por la costa norte, y Villa Clara fue decapitada del territorio que la avecinaba con Camagüey, y cuya frontera natural era el río Jatibonico.

La heráldica de Santa Clara

El primer escudo de la ya titulada ciudad, aparece hacia 1887, cuando José Machado, conocido por sus correligionarios como “Pepe”, dona al Ayuntamiento de Santa Clara un blasón esculpido en mármol de Carrara (izq.). Este escudo fue colocado en el Despacho de la Alcaldía, en el palacio municipal construido como ayuntamiento en 1922. El blasón lleva en su parte superior una corona compuesta por cuatro torres, en alusión evidentemente a la dependencia de la isla a la corona española. El cuerpo del escudo está dividido en dos partes, una superior alusiva a la patria (tierra y árboles) y a la religión (la cruz); y la parte inferior, infiere la familia como tercera divisa (bohío, árbol y sembrados). Las tres divisas están inscritas en una cinta que envuelve al blasón. Ahora bien, cabe señalar, que este primer escudo de la ciudad tiene como origen, aquel que fuera diseñado para la jurisdicción, y que fue conocido como escudo de Villa Clara, en el cual aparecen representadas las tres divisas y la subordinación a la corona de los reyes católicos (der.).

El primer escudo de la ya titulada ciudad, aparece hacia 1887, cuando José Machado, conocido por sus correligionarios como “Pepe”, dona al Ayuntamiento de Santa Clara un blasón esculpido en mármol de Carrara (izq.). Este escudo fue colocado en el Despacho de la Alcaldía, en el palacio municipal construido como ayuntamiento en 1922. El blasón lleva en su parte superior una corona compuesta por cuatro torres, en alusión evidentemente a la dependencia de la isla a la corona española. El cuerpo del escudo está dividido en dos partes, una superior alusiva a la patria (tierra y árboles) y a la religión (la cruz); y la parte inferior, infiere la familia como tercera divisa (bohío, árbol y sembrados). Las tres divisas están inscritas en una cinta que envuelve al blasón. Ahora bien, cabe señalar, que este primer escudo de la ciudad tiene como origen, aquel que fuera diseñado para la jurisdicción, y que fue conocido como escudo de Villa Clara, en el cual aparecen representadas las tres divisas y la subordinación a la corona de los reyes católicos (der.).

Para la Feria-Exposición de 1889, la ciudad utilizó un escudo diseñado por Francisco Hernández, “Pancho”. El escudo, de líneas austeras, está dividido en cuatro partes. En la parte superior izquierda, Una torre castellana advierte nuevamente la dependencia a la corona española y hasta me permitiría decir que el autor del escudo, nos remite con la torre a una prisión fortificada. La divisa Patria, Religión y Familia está sugerida en los dos paños de la derecha, y aparece escoltando al bohío, una palma real. En la parte inferior izquierda del escudo, el autor trae a la memoria, en una figura de leyenda, los tres animales que por ordenanza no debían faltar en las viviendas, en los tiempos de la fundación: gallo, perro y gato. En 1892, visitaron la Isla los infantes Doña Eulalia de Borbón y Don Antonio de Orléans, coincidiendo con el cuarto centenario del descubrimiento de la isla. El escudo de Santa Clara, exhibido en La Habana(izq.), fue autoría de Camilo Valdés, y siguió la misma línea austera del diseñado por Francisco Hernández. Al interior del escudo, y sin divisiones, pueden interpretarse las tres divisas. La Patria es un cañaveral; la cruz, aunque no fue diseñada como tal, está claramente representada debajo de la corona, y la noción de Familia lo representa el bohío, la propiedad determinada por una cerca, y como riqueza para la familia, el árbol. El último escudo de la ciudad(der.), también finalizando el siglo XIX, es obra de Catalá. Este escudo es muy similar al diseñado por José Machado. El cuerpo del escudo es menos trabajado, a diferencia de la corona, cuyas cuatro torres son bien laboradas. Patria, Religión y Familia, son legibles sobre la cinta que envuelve al blasón. La ciudad lo adoptó como heraldo en la Sesión del Concejo celebrada el 26 de julio de 1894, después de una propuesta presentada por Alejandro J. Ruíz y Miguel A. Torrens, concejales del Ayuntamiento. Veinticuatro años más tarde, el 9 de marzo de 1918, en sesión edilicia, el escudo de Catalá fue ratificado como símbolo heráldico de Santa Clara.

.jpg) El escudo actual oficial de la ciudad de Santa Clara, tiene mucho que ver en su forma, con aquel de 1887, y también en su contenido. Mantiene por ejemplo, la corona, aunque nada nos ligue actualmente a los designios de sus majestades, los Reyes de España. Si bien puede leerse Patria, Prosperidad en lugar de Religión, y Familia, los dibujos interiores del blasón nos remiten a la divisa original. Saltan a la vista la Patria y la Familia, y si observamos la llave, que es la isla en el golfo, notaremos que el mango de la misma representa una cruz, que por tanto nos remite a la divisa Religión. Dos ramas se entrecruzan y bordean al escudo, una de olivo, la otra de laurel, dos árboles que antaño abundaran en el territorio villaclareño. Este escudo forma parte de la bandera de Villa Clara. De líneas depuradas, y continuador de la historia heráldica de Santa Clara, es aquel escudo diseñado para representar al municipio de Santa Clara en el exilio(abajo izq.). Al interior de una esfera, el escudo muestra las divisas ancestrales: la Patria, la Religión y la Familia. Existe un escudo, poco conocido, y que representara a la Provincia de Las Villas(abajo der.). No tengo datos referentes a su autor y época de realización, pero nos lleva a pensar que fue diseñado en los inicios de la década del 1960. Escudo de líneas simples sobre un mazo de varas, coronado por un gorro frigio rojo, alegoría a la libertad, y tocado de una estrella, la de nuestra bandera, y entrecruzado de dos ramas de olivo. Las divisas Religión y Familia están ausentes de este escudo, y la Patria abarca todo el simbolismo: las franjas de la bandera como rayos que irradia la estrella, un arado, noción de la riqueza agrícola, un central, alusión a la industria azucarera, árbol, río, cielo y prados…

El escudo actual oficial de la ciudad de Santa Clara, tiene mucho que ver en su forma, con aquel de 1887, y también en su contenido. Mantiene por ejemplo, la corona, aunque nada nos ligue actualmente a los designios de sus majestades, los Reyes de España. Si bien puede leerse Patria, Prosperidad en lugar de Religión, y Familia, los dibujos interiores del blasón nos remiten a la divisa original. Saltan a la vista la Patria y la Familia, y si observamos la llave, que es la isla en el golfo, notaremos que el mango de la misma representa una cruz, que por tanto nos remite a la divisa Religión. Dos ramas se entrecruzan y bordean al escudo, una de olivo, la otra de laurel, dos árboles que antaño abundaran en el territorio villaclareño. Este escudo forma parte de la bandera de Villa Clara. De líneas depuradas, y continuador de la historia heráldica de Santa Clara, es aquel escudo diseñado para representar al municipio de Santa Clara en el exilio(abajo izq.). Al interior de una esfera, el escudo muestra las divisas ancestrales: la Patria, la Religión y la Familia. Existe un escudo, poco conocido, y que representara a la Provincia de Las Villas(abajo der.). No tengo datos referentes a su autor y época de realización, pero nos lleva a pensar que fue diseñado en los inicios de la década del 1960. Escudo de líneas simples sobre un mazo de varas, coronado por un gorro frigio rojo, alegoría a la libertad, y tocado de una estrella, la de nuestra bandera, y entrecruzado de dos ramas de olivo. Las divisas Religión y Familia están ausentes de este escudo, y la Patria abarca todo el simbolismo: las franjas de la bandera como rayos que irradia la estrella, un arado, noción de la riqueza agrícola, un central, alusión a la industria azucarera, árbol, río, cielo y prados…

De manera que, tanto la ciudad, como posteriormente la provincia, se dotaron cada una de un blasón identificativo en consonancia con sus instancias representativas, pero que evidentemente coinciden en sus principios de identidad regional. Ambos han sido utilizados por escultores, pintores y maestros del vitral, para decorar monumentos de figuras relevantes de la historia, para identificar instituciones, o simplemente para dar testimonio de la fuerza de nuestras divisas ancestrales. Los dos escudos están estrechamente relacionados, y los artistas los han trabajado imprimiéndole sellos particulares, que para observadores no atentos, todos son el mismo escudo, y no siempre es así. El escudo esculpido más antiguo fue el donado por José Machado al Ayuntamiento de la ciudad en 1887, y fue trabajado en mármol de Carrara. En 1922 fue colocado en el Despacho de la Alcaldía. Al desaparecer el ayuntamiento como institución municipal a raíz de los cambios operados en 1959, no se tiene noticias del blasón de marras. En la fachada principal del antiguo Palacio Provincial, actual Biblioteca Provincial José Martí, puede apreciarse un escudo (1) compuesto de dos cuarteles, que hacen alusión a la entidad provincial. El escudo está sostenido por un mazo de varas, y guarnecido de dos ramas de laurel. En la que fuera la Cámara de Sesiones, -hoy Sala Caturla, el escudo local (2) aparece junto al de todos los municipios que conformaban la provincia de Santa Clara, en el friso que anilla el recinto entre las molduras superiores que decoran los muros y las molduras del techo. Esculpido en bronce por el escultor francés Auguste Maillard, en 1918, el escudo (3) está situado en el paño frontal de la base del monumento erigido a la ilustre benefactora de la ciudad, Marta Abreu de Estévez, en el Parque Leoncio Vidal (La plaza parque…(proyecto de “parque republicano”)).

El cuarto escudo (4) realizado data de 1919, está situado en el Parque de la Pastora, en la parte derecha de la pirámide del monumento al patriota villaclareño Miguel Gerónimo Gutiérrez, y es obra del escultor italiano Ugo Luisi. Nuestro blasón (5) también hace parte del monumento erigido en el Parque del Carmen (El Tamarindo de la Loma del Carmen), a la memoria de las familias fundadoras de la villa, en el lugar que se ofició la primera misa. La obra es del escultor Boabdil Ross, y data de 1951. Un año más tarde, vería la luz el escudo (6) que realizara sobre piedra el maestro I. Córdova, para el monumento construido a la memoria del patriota Ramón Leocadio Bonachea, situado en la esquina de la calle Independencia y Virtudes. También en bronce, obra de Mario Santí, el escudo provincial (7) acompaña aquellos de las otras provincias cubanas, incorporados al interior del monumento que guarda los restos mortales del apóstol José Martí, situado en el cementerio Santa Efigenia de la ciudad de Santiago de Cuba, concebido por el arquitecto Jaime Benavent, en 1951. El hermoso vitral situado en el Palacio de Justicia (la Audiencia de Santa Clara) construido en el primer cuarto del siglo XX, lleva incorporado el escudo provincial (8). El acceso a esta espléndida obra de cristalería se revela un poco tortuoso, no siendo así aquel situado en la catedral de Santa Clara. En efecto, el escudo (9) ocupa el centro del vitral incorporado sobre la puerta principal del edificio religioso. La pintura mural representando los monumentos patrimoniales de Santa Clara, y que adorna la pared de fondo de El Salón de Exposiciones (Parque y Buenviaje) de la ciudad, -que yo diría anónima porque no está firmada, tiene incorporada en su parte superior derecha el blasón (10), con las transformaciones actuales. Fuera del territorio cubano, encontramos el escudo (11) de la ciudad de Santa Clara en la Cité Universitaire de Paris, situado en uno de los muros laterales de La Casa de Cuba en la Ciudad Universitaria de Paris, construida en 1932 a expensas de la Fundación Grancher, y cuyo arquitecto fue Albert Laprade. ©cAc-2010.

(1) (2)

(2) (3)

(3)

(1)

(2)

(2) (3)

(3)

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.bmp)

.JPG)